beidge NEXT では、社会課題解決をはじめとした様々なテーマでの、探求学習プログラムを通じたアントレプレナー育成に力を入れています。

今回は、2025年7月から8月にかけ、岩手県滝沢市で行われた高校大学生向け実践型探求学習プログラム「TAKIZAWA CHALLENGE CAMP -タキキャン!-」の事例をご紹介します。

探求学習やアントレプレナー教育に携わる方の参考になれば幸いです。

筆者プロフィール

bridge NEXT代表 / 株式会社bridge東海支社長

鈴木 郁斗Ikuto Suzuki

- 米国法人MELSA INTERNATIONAL LLC C.E.O(2010-2023)

- 株式会社メルサ・インターナショナル・ジャパン代表取締役(2013-2023)

- 株式会社bridge取締役/ビジネスデザイナー(2018-2023)

- 株式会社bridge東海支社長(2021-2023)

- 仙台市スタートアップ支援事業マネージャ(2023-2025)

- bridge NEXT代表/株式会社bridge東海支社長(2025-)

航空宇宙業界のエンジニアを経て2009年に米国で起業。以降、シリコンバレーに活動の主軸を置き、中高大学生のアントレプレナー教育から日本企業の社内新規事業開発支援、イノベーション人材育成、米国・欧州・東南アジアでの海外事業支援、行政主導のスタートアップ支援、産学官連携プロジェクトの企画運営など、国内外でさまざまな「挑戦する人と組織」の支援に従事。各種プロジェクト企画運営や事業開発メンター、地方におけるコミュニティ形成など、幅広い分野での実績と経験・知識を活かし、日本人のQOLの向上を目指す。

プログラム設計

本プログラムは、岩手県滝沢市 経済産業部 若者活躍推進室の地域の若者のキャリア支援を目的とした事業として、地域の高校生・大学生を対象として企画されました。今回は、岩手県にて、人材育成やスタートアップ支援、産学連携支援を幅広く行う、株式会社イノベーションラボ岩手様と協業し、プログラムの全体設計と運営を担いました。

委託元である滝沢市が設定した目的が「地域の若者がやりたいことを見つける」であり、若者が何かに対し興味関心を持ち、探求テーマを見つけることが最終ゴールでした。

しかし、情報や経験の引き出しの少ない若者にとって、「やりたいことを見つける」ということは容易ではありません。この際に、プログラムのゴールとテーマの抽象度が非常に重要になります。

やりたいことや夢の自由度を設定しないと、「世界から紛争をなくす」「全人類の共助の世界の実現」といった抽象度の高いテーマを設定してしまい、逆に具体的すぎると視野が限定的になってしまうため、本人が当事者意識を持ち、具体的なアクションに移すことができる適切な抽象度のテーマ設定が不可欠です。

そのため、今回は、滝沢市が抱える4つの課題をテーマに、

①地域の社会課題の理解

②デスクリサーチによる課題の仮説の設定

③現場の一次情報からの「真のニーズ(インサイト)」の発見

④課題を抱える当事者に提供するアイデアの創発

⑤課題理解・共感・定義・アイデア創発の一連の活動の整理

上記を、創造的問題解決を行うための方法論/マインドセットである、デザイン思考をベースに設計しました。

与えられたテーマでの活動から、課題を抱える当事者と触れることで共感が生まれ、当事者意識が醸成されることで自分ごとになっていく過程を体験してもらうことを、本プログラムのゴールとして設定しました。

また、本プログラム開催にあたり、滝沢市の4部署からテーマを出していただき、多大なご協力をいただきました。

インプット

初回講座では、アイスブレイクに始まり、まずは今回のテーマである滝沢市の4つの社会課題について、担当課の職員の方からリバースピッチ形式でお話いただきました。

- 伝統行事「チャグチャグ馬コ」の継承問題

- 市内事業者のDX化の課題

- 就農者の減少と農家の後継問題

- ニュータウンの人口減少問題

その後、取り組むテーマを決め、チームを組成。アイスブレイクでは、チームメンバーの心理的安全性を保つための仕組みを導入し、自己理解・他者理解を深めました。

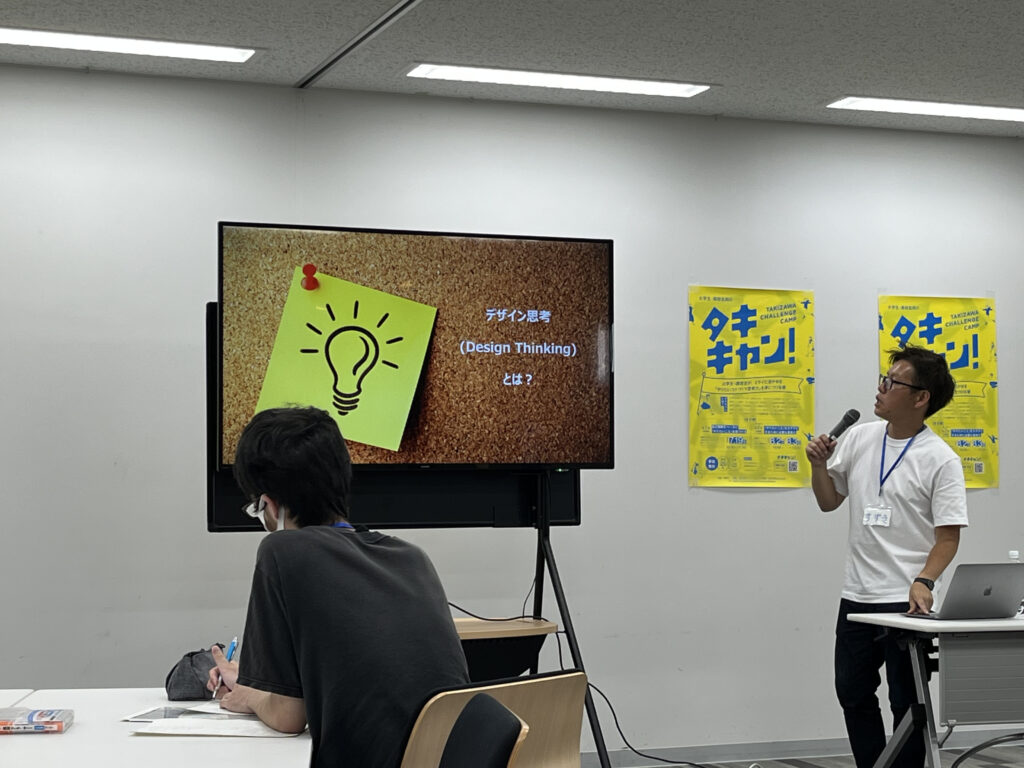

中盤は、「アントレプレナー」「デザイン思考」の2つの講義で、なぜ今この活動を行うのか?、VUCAの時代を生きていく上でのマインドセットについて講義を行い、デザイン思考による課題解決・価値創造プロセスについての理解を深めました。

この段階では、あくまでインプット。聞きなれない言葉や初めて対峙した地域の社会課題について、多くの情報のシャワーを浴びて脳が疲れる中、学生たちは真剣に理解に努めてくれました。

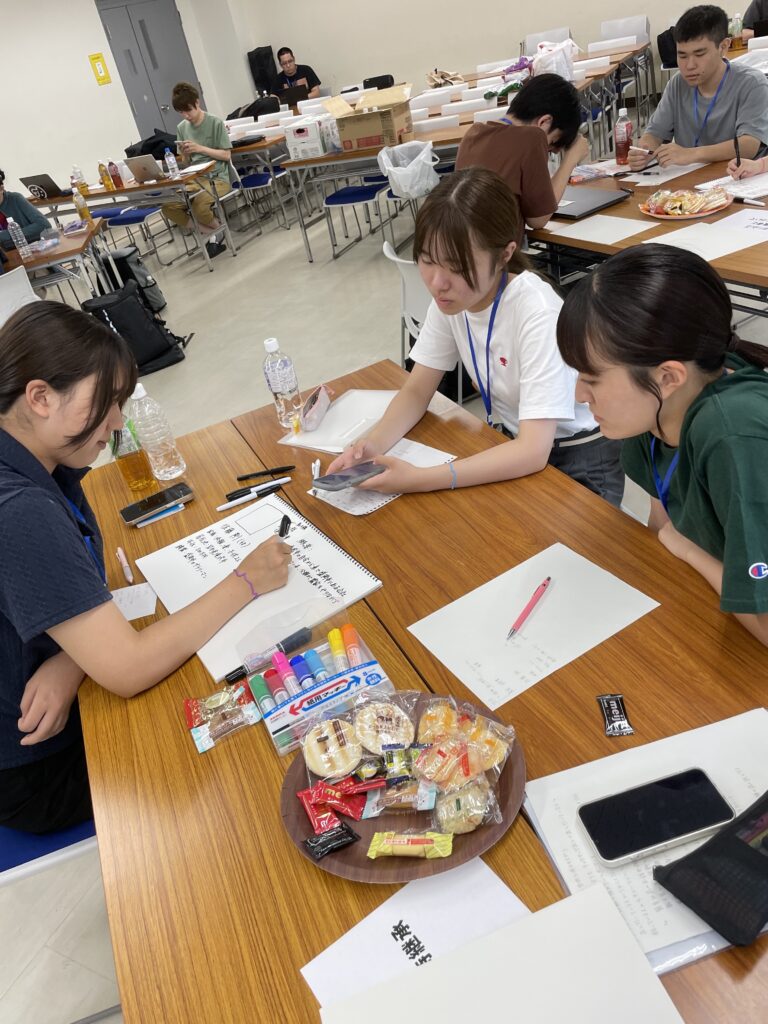

ここから、チームでのディスカッションに入ります。社会課題と、課題解決のアプローチの理解を深めたうえで、自分たちが取り組むテーマに対する”問い”を定義し、活動を進めていくための起点を設定しました。

問いは「どのようにすれば〜できるだろうか?」の文言に落とし込んでいきます。各チームは以下のような問いを設定しました。

- どのようにすれば、馬の飼い主の負担を軽減し、馬の活用機会を増やせるだろうか?

- どのようにすれば、経営者がDXのメリットを理解してくれるだろうか?

- どのようにすれば、市内の農業の担い手を増やすことができるだろうか?

- どのようにすれば、滝沢市の人口減少問題を解決できるだろうか?

ただし、問いはリサーチ活動での課題を持つ当事者との対話や、課題に対する解像度が高まる中で都度再設定するものであり、問いはより具体になってくことが前提であることを伝え、まずは現段階で理解できる抽象度で設定し、これを起点に活動を進めていくことを理解してもらいました。

後半は、2週間のフィールドリサーチの計画をチームで策定しました。フィールドリサーチでは、

- デスクリサーチで課題仮説のアタリをつける

- 専門家や有識者へのインタビュー(エキスパートインタビュー)で課題の解像度を高める

- 課題を抱える当事者へのインタビューで深層ニーズ(インサイト)を発見する

の3つを目的とし、具体的な活動計画を立てました。ここでは、「いつ、誰が、何をやるか」「2週間後に良質な情報を揃えるためにいつ何をしておくべきか」をしっかりと可視化し、チームメンバー全員の活動に対するコミットメントを、強制を与えずに持ってもらうということを意識しました。

フィールドリサーチ

解散後は、各チームごとにオープンチャットでのコミュニケーションを継続し、事務局メンバー・講師も常にチームの動きを見ながら、必要に応じて参考情報をインプットするなど、活動が停滞しないよう適宜サポートしました。

テストやアルバイト、各種行事で忙しい中、しっかりと活動し、「当事者からこんな声が聞けました!」「こんなことに困っています」と言った状況や心情を素直に伝えてくれた学生もおり、真剣に取り組んでくれる姿に大変嬉しく感じました。

解散後のケアが、その後の活動を継続していく上でとても重要になります。学生たちが「やらされ感」を感じずに、自ら活動の面白さに没頭していくプロセスをいかに実現させるか、そこには、やはり事務局や講師、サポーター、大人たちの励ましや称賛、やる気を促進するための声がけとこまめなサポートが不可欠であると改めて実感しました。

アウトプット

2週間のフィールドリサーチ活動を経て、合宿セッションを実施しました。事務局の皆様のご配慮で、岩手山の麓の自然に囲まれた施設で、できるかぎり創造性を発揮できる環境を用意していただきました。

活動成果報告

セッションのはじめに、各チームから、2週間の活動の成果発表を実施。各チームがどのようなリサーチ活動を行い、どのような発見があったかを共有しました。

中には、この時点でアイデア創発の肝となる”インサイト(課題を抱える当事者の深層ニーズ)”を発見できているチームもあり、良いリスタートができました。

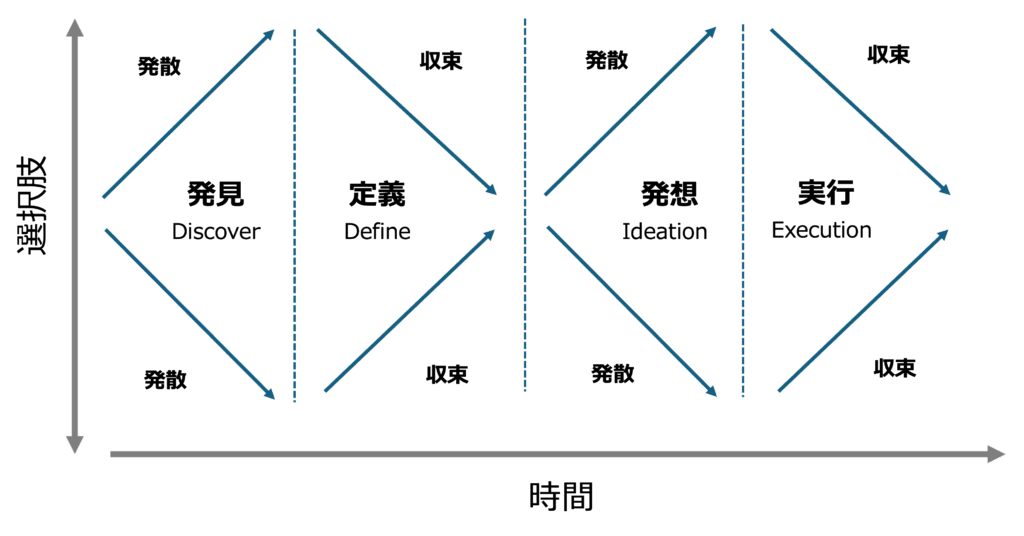

なお、ここからアイデア創発に繋げていく上で、デザイン思考における「発散と収束」のサイクルについて説明し、「今どこにいるのか?」を把握しながら進めていく重要性についての理解を促しました。

問の再定義とペルソナデザイン

リサーチ活動を経て、課題を抱える当事者への理解と共感が深まったところで、改めてアイデア創発の起点となる課題を再定義しました。ここで、各チームが具体性のある、「それらしい課題」から、「リアルな課題」に昇華した問いを出してくれました。

- どのようにすれば、馬の飼手が報われたと感じるだろう?

- どのようにすれば、経営者のデジタルに対する抵抗感を無くせるだろう?

- どのようにすれば、首都圏の若手の滝沢への就農移住を促進できるだろう?

- どのようにすれば、学生と高齢者の接点の場を増やし、街を活性化できるだろう?

この時には、ふわっとした社会課題への認識から、当事者の課題の理解と共感が深まり、デザイン思考で意図する「共感(Empathy)」と「定義(Define)」が高いレベルで確立されます。

そのうえで、課題を持つ当事者をリアルに想像し、さらに共感を深めるツールになる「ペルソナ」を描きます。

ペルソナを起点にすることで、頭で考えるよりも、よりリアルに当事者をイメージすることができ、共感が深まり、さらにこれをチームで共有することができます。

アイデア創発

ここではじめてアイデアを発散します。

““重要なことは、正しい答えを見つけることではない。正しい問いを探すことである。

間違った問いに対する正しい答えほど、危険とはいえないまでも役に立たないものはない。”

ーピーター・ドラッカー ー

経済学者が示唆するように、そもそもの課題定義が正しくなければ、どれだけ斬新な発想があっても、課題解決にはつながりません。もしかすると、「早くアイデア出したい!」と思っていた受講者もいたかもしれませんが、今回は徹底的に問題定義までの時間を多く取りました。

実際に、伝統行事の承継問題を扱うチームでは、馬の飼い手の経済的負担軽減が最初の問いでしたが、当事者の課題を深掘りしていく中で、経済面の負担も確かにあるが、自分たちがやっていることが報われていないという当事者の情緒面の課題をインサイトとして捉え、問いを再設定し、「飼い手が報われるために、多くの人に馬に触れてもらえる機会を増やすには?」「当事者になることに興味を持ってくれる人との接点づくりの機会にもなるかもしれない。」という発想に至ります。これは、一次情報に触れる前の経済面の負担軽減という視点では出てこなかった問いです。

アイデア創発では、とにかく量を求めます。アイデアの質は量から生まれ、またアイデアの種同士の掛け合わせが新たな発想を生み出していきます。60分で1人50アイデアを目標に、チームで議論しながら様々なアイデアを発散しました。その際に以下のルールを設けます。

・恥ずかしさを厭わず、とにかく思いつくままに発言する

・評価しない。(Yes andの心得)

・誰かのアイデアに連想してアイデア同士を掛け合わせてみる

また、当日も滝沢市の職員の皆さん、事務局メンバーの皆さんに同席いただき、適宜助言や情報提供をいただきながら、学生たちのアイデア創発の手助けをしていただきました。若い学生たちの発想は大変面白いもので、大人たちも感服してしまうものもありました。

何より、終始楽しく発言してくれることが、運営者として大変嬉しい瞬間です。

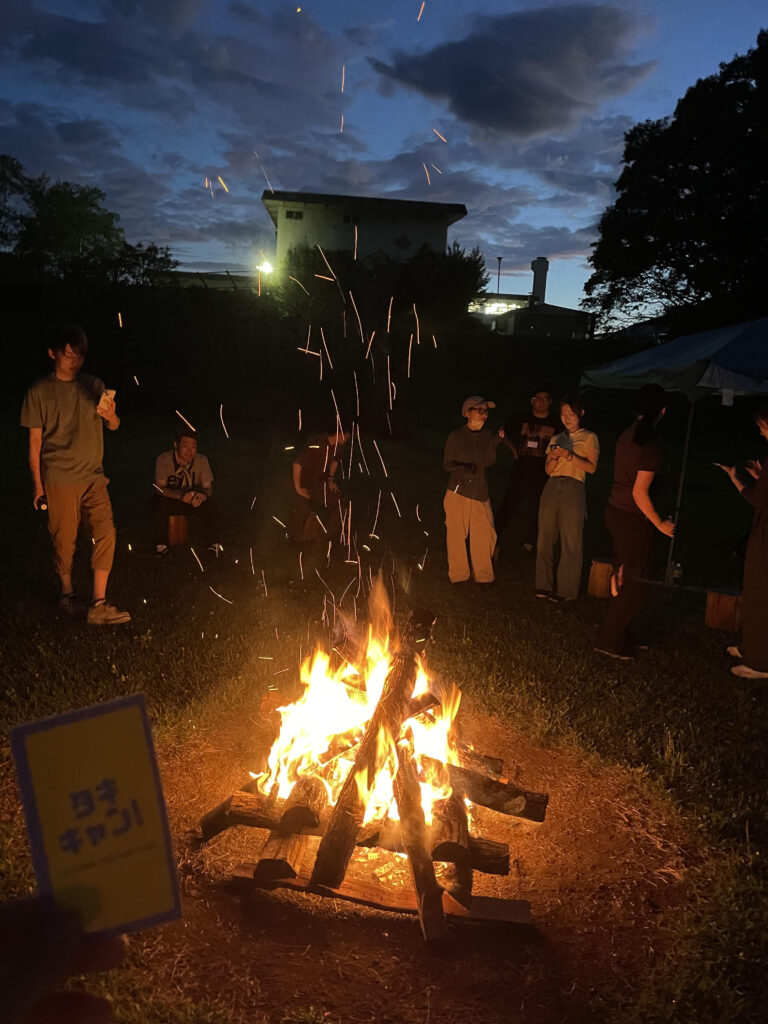

チームビルディング

今回のプログラムの内容は、通常の学校の授業とは全く違うアプローチであり、”普段使わない脳の部位”をフル活用するため、慣れていない人によっては、相当にエネルギーを消耗するものです。

皆で夕食を食べた後、事務局の皆さんの計らいで、キャンプファイヤーを囲み、学生同士の親交を深めました。そこでは、プログラムのテーマとは関係のない、ひとりひとりの夢や想いを語り、メンバー同士の結束が深まっていることを感じました。

このような、心理的安全性の確保も、チームビルディングでは大切な要素です。

火が消え、気づくと満天の星空。各々が散らばり、広いグラウンドで座ったり寝転んだりしながら、天の川を見つめたり、流れ星に歓声が湧くようなシーンもありました。

収束と発表

アイデアの収束

発散したアイデアを収束し、課題解決にふさわしいアイデアとして着地させていきます。ここでも、設定した問いと、ペルソナからブレていないかを確認し、その上で下記を満たすアイデアに収束しました。

・影響力が大きいか(Impact)

・持続可能なモデルか(Sustainability)

・”3方よし”であるか?(Win-Win-Win)

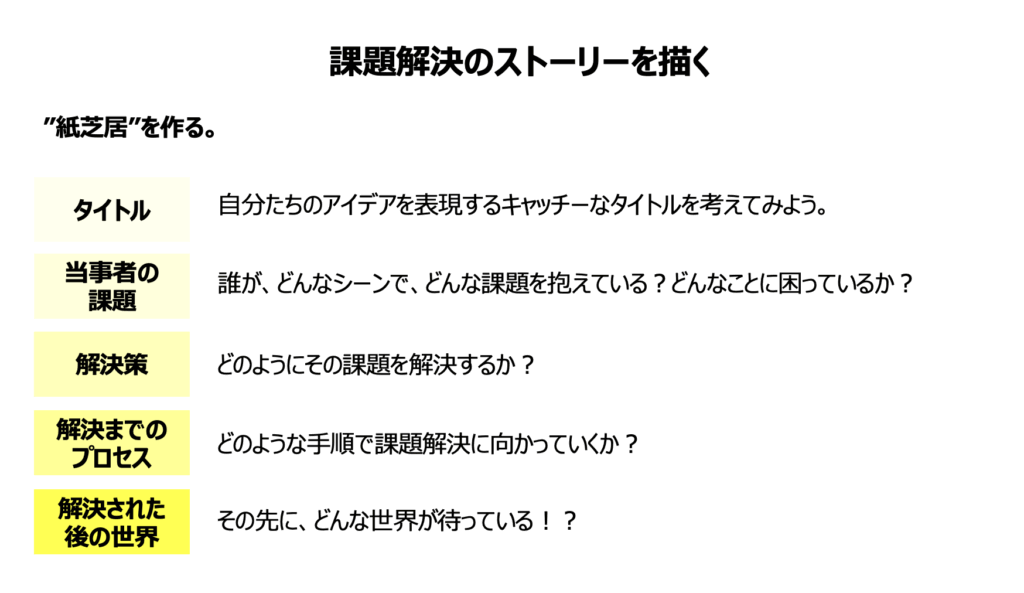

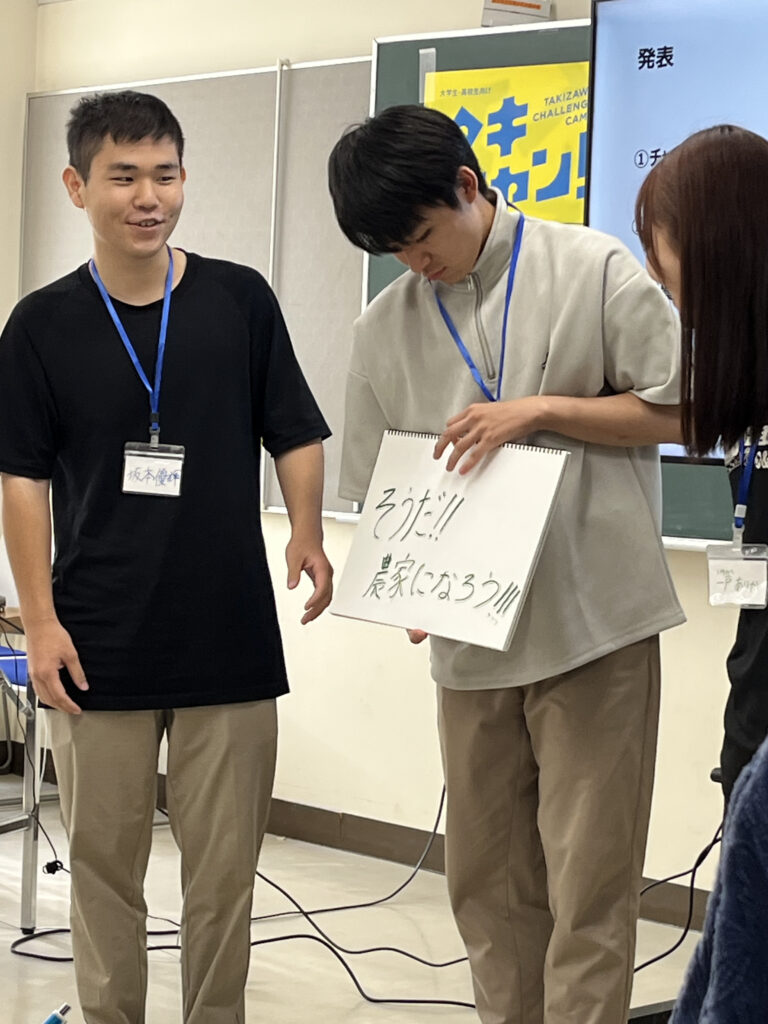

最終発表

昨今の生成AIをはじめとしたデジタルテクノロジーの進化に伴い、ワークショップや探求活動でも、デジタルツールを活用するケースも増えてきました。一方で、アナログだからこそ得られる体験に今回はこだわり、手作り感のあるアウトプットとして紙芝居形式の発表を採用しました。

ここでも、前述の「発散と収束」の過程を振り返り、活動が一貫性のあるものであったかどうか?を問う振り返りの機会にもなるよう、設計しました。

最後まで最善のアイデアを捻り出そうとするチームもあれば、すぐにストーリーが出来上がり、早速紙芝居のビジュアルデザインに注力するチームもありました。

発表では、各チームが笑顔で堂々と紙芝居を披露してくれました。

今後に向けて(成果と課題)

最終発表会では、休日にも関わらず、滝沢市の職員の皆様にもお集まりいただき、学生たちへの称賛と感謝の言葉をいただきました。「行政に称賛してもらえた」「課題解決の一助になれた」という自己効力感を持ってもらうこともまた、このプログラムの目的の大きな一つでしたが、滝沢市の皆様、事務局の皆様のご協力をいただき、それらが達成できたのではないかと思います。

机上の空論ではなく、リアルな課題と対峙し、当事者意識を持つことで得られるアントレプレナーシップが、今回の受講者たちにどれくらい醸成されたか、これはにわかに、また定量的に測定できるものではありませんが、数年〜10数年後に何かしらの行動を起こす原体験となる可能性があります。今回のプログラムが受講生たちの長期的なキャリアにおいてポジティブな作用をもたらすことを願うばかりです。

一方で、今回のような探求学習は、教育者の量、プログラム提供者同士の横連携など、様々な未解決の課題があると考えています。

また、情報に溢れ、様々な選択肢があるなかで、若者にこのようなプログラムに自ら興味関心を持ってもらうことは、容易ではないことも感じています。

これらの課題を解決するには、不確実な未知の領域で活動することを楽しむ気持ちを、学生も大人も同時に持ち、常に好奇心を持って自ら行動する習慣を持つ人が増えていくことが健全であると考えています。

「学習指導要領の履行責任」の意識を超え、新たな挑戦へのワクワクの伝波が生まれた時に、探求教育、アントレプレナー育成の課題解決の糸口が見つかることを信じ、私たちはこれからも活動していきます。

最後に、今回のプログラムの企画運営に尽力いただいた滝沢市の皆様、イノベーションラボ岩手の皆様に、この場をお借りして感謝申し上げます。また、勇気を出して参加してくれた受講者の皆さんへの感謝と、今後の益々のご活躍を祈念いたします。

ーお知らせー

bridge NEXTでは、私たちの経験や知見の共有、教育現場や事業者間同士の情報交換の機会を積極的に模索しています。弊社の取り組みにご関心をお持ちいただいた方は、ぜひお気軽にご連絡いただければ幸いです。